Ser madre reduce un 40% las oportunidades laborales de las mujeres en Argentina, según reveló el estudio más amplio jamás realizado sobre el impacto de la maternidad en el empleo femenino a escala global. La investigación, que analizó datos de 134 países representando el 95% de la población mundial, demostró que América Latina es la región que más penaliza laboralmente a las madres trabajadoras del planeta.

El concepto de "penalización por maternidad" mide la diferencia entre las trayectorias laborales de hombres y mujeres después de convertirse en padres. Mientras que para los hombres tener hijos prácticamente no afecta su participación en el mercado laboral, las mujeres experimentan una caída inmediata y persistente en sus tasas de empleo tras el nacimiento del primer hijo.

El trabajo, publicado en Review of Economic Studies y liderado por Henrik Kleven de la Universidad de Princeton, Camille Landais de la London School of Economics y Gabriel Leite-Mariante también de la LSE, utilizó una metodología innovadora llamada "pseudo-estudios de eventos". Esta técnica permite analizar los efectos de la maternidad usando datos de censos y encuestas sin necesidad de seguir a las mismas personas a lo largo del tiempo.

Con información de más de 281 millones de personas, los investigadores pudieron medir por primera vez a escala global cómo cambia la participación laboral de las mujeres antes y después del primer hijo. La metodología se basa en técnicas de emparejamiento que convierten datos transversales en paneles sintéticos, permitiendo estudios de eventos alrededor del nacimiento del primer hijo.

Los autores validaron este enfoque comparándolo con estudios tradicionales en países donde ambos tipos de datos estaban disponibles, encontrando resultados "virtualmente idénticos" entre ambos métodos.

Un mapa mundial de desigualdades

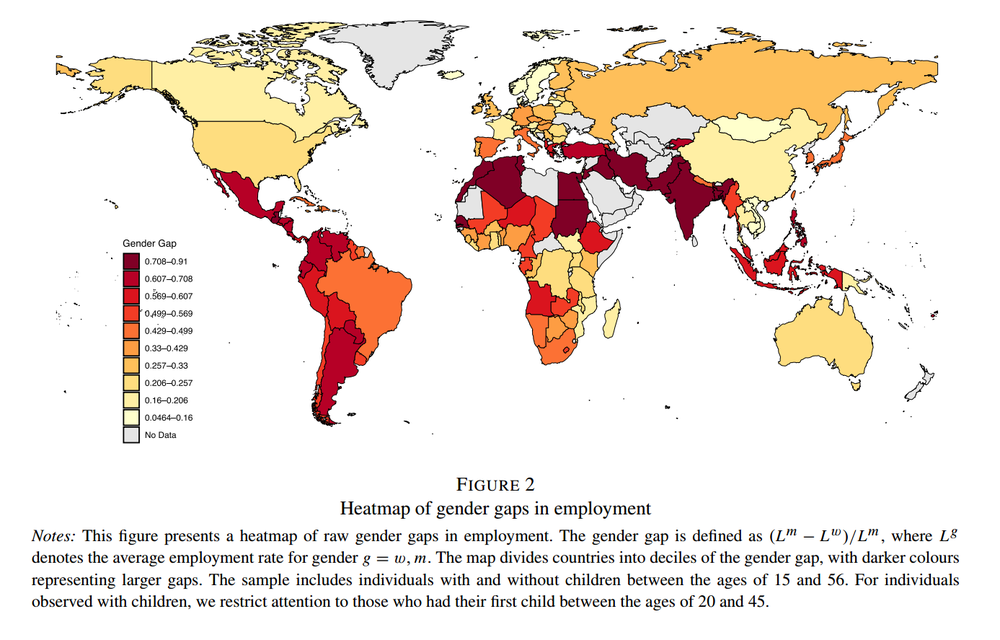

El "Atlas de Penalidades por Maternidad" reveló enormes diferencias entre regiones y países. América Latina encabezó el ranking mundial con una penalización promedio del 38%, seguida por Europa, América del Norte y Oceanía (25-30%), Asia (18%) y África (9%).

Dentro de cada continente se observaron contrastes notables. En Asia, Vietnam mostró una penalización de apenas 1%, mientras que Bangladesh alcanzó el 62%, la más alta del mundo junto con Jordania (64%). China registró apenas un 4%, contrastando con Corea del Sur, que llegó al 49%.

En Europa, los países nórdicos como Dinamarca registraron penalizaciones del 14%, mientras que República Checa llegó al 50%. En África, la división fue igualmente marcada: los países más pobres de África Central mostraron penalizaciones cercanas a cero, mientras que Marruecos alcanzó el 41% y Sudáfrica el 28%.

Argentina se ubicó dentro del patrón típicamente latinoamericano, con una penalización del 40% que se mantiene prácticamente constante a lo largo de una década después del primer hijo, similar a Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México. "Prácticamente no hay dinámicas en los datos, aparte de lo que les sucede a las mujeres inmediatamente después del nacimiento del hijo", observaron los investigadores sobre el patrón regional.

Este comportamiento contrastó marcadamente con países como República Checa, donde la penalización inicial del 100% se reduce gradualmente hasta el 20% después de diez años, o Dinamarca, donde el modesto 14% se mantiene estable.

Los investigadores también encontraron que las áreas urbanas muestran penalizaciones más altas que las zonas rurales. Incluso en países con penalizaciones nacionales bajas, las ciudades principales registraron efectos significativos: Beijing mostró 12% frente al 4% nacional de China, Ho Chi Minh City 25% versus el 1% de Vietnam, y Nairobi 22% contra el 7% de Kenia.

La trampa del desarrollo económico

Contrariamente a lo esperado, el estudio reveló que las penalizaciones por maternidad no disminuyen linealmente con el desarrollo económico. Los países de ingresos medios, como los de América Latina, sufren las mayores penalizaciones del mundo, mientras que tanto los países muy pobres como los muy ricos registran valores menores.

Esta aparente paradoja se explica por la "transformación estructural" que atraviesan las economías durante su desarrollo. En los países más pobres, donde predomina la agricultura de subsistencia, las penalizaciones son sorprendentemente bajas del 5-10%. "Trabajar como persona autoempleada en agricultura de subsistencia es tan flexible como puede ser", señalaron los autores, ya que las mujeres pueden combinar el trabajo y el cuidado de los hijos desde el mismo espacio físico.

Cuando las economías transicionan hacia el trabajo asalariado en industria y servicios, se crea una separación física entre el hogar y el lugar de trabajo que elimina la flexibilidad anterior. Esta transición genera las penalizaciones más altas del mundo, del 30-50%, concentrándose precisamente en la franja donde se encuentra América Latina.

El estudio mostró correlaciones robustas entre las penalizaciones por maternidad y varios indicadores: negativas con el empleo agrícola (menos agricultura, más penalización), positivas con la industria, el empleo asalariado formal y la urbanización. En los países más desarrollados, las penalizaciones se moderan a niveles del 15-25%. Los países nórdicos lograron reducir las penalizaciones mediante políticas familiares: licencias parentales extendidas, sistemas universales de cuidado infantil y mayor flexibilidad laboral.

agriculture-catianne-burundirefugees-1200x800_1

"El concepto de ama de casa es un fenómeno relativamente moderno, impulsado por la transformación estructural de los mercados laborales durante el proceso de desarrollo", concluyeron los investigadores. Esta interpretación explica por qué países asiáticos como Vietnam o Camboya, que mantienen importantes sectores agrícolas, muestran penalizaciones menores que países latinoamericanos completamente urbanizados.

América Latina se encuentra atrapada en el punto más penalizador de esta curva: ya perdió la flexibilidad de la agricultura familiar, pero no desarrolló las instituciones laborales y políticas familiares avanzadas de los países más ricos. La región completó en gran medida la transición hacia economías urbanas e industrializadas, creando la separación hogar-trabajo, pero sin las compensaciones institucionales necesarias.

Lecciones históricas y efectos del matrimonio

El estudio incluyó datos históricos que se remontan hasta el siglo XVIII para algunos países, validando la relación entre penalizaciones por maternidad y desarrollo económico. En Estados Unidos, las penalizaciones eran de apenas 5% en 1880, crecieron hasta casi 50% hacia 1960, y luego declinaron hasta estabilizarse en el 20% actual.

Los investigadores también revelaron la existencia de "penalizaciones por matrimonio", especialmente significativas en países de ingresos bajos y medios donde el 63% de las familias tienen su primer hijo dentro de los cinco años posteriores al matrimonio. Mientras las penalizaciones por maternidad crecen con el desarrollo económico, las penalizaciones por matrimonio son altas en países pobres pero convergen hacia cero en países desarrollados.

En países nórdicos, las penalizaciones por maternidad representan virtualmente toda la desigualdad de género en el mercado laboral, pero su magnitud es mucho menor. Los autores demostraron que en los países más desarrollados, eliminar la desigualdad de género es prácticamente sinónimo de eliminar las penalizaciones por maternidad.

Los hallazgos tienen importantes implicaciones para las políticas públicas en América Latina, sugiriendo que reducir las penalizaciones por maternidad requerirá no solo políticas familiares específicas, sino también cambios más amplios en la estructura del mercado laboral y las normas culturales sobre el cuidado infantil.