Nacional > RECICLADORES

Vivir de lo que otros tiran

Hace dos meses Jorge trabajaba en la construcción pero quedó sin trabajo y también sin casa. Dice que tiene 45 años, aunque lo piensa dos o tres segundos antes de responder.

"Estoy en esto hasta que encuentre otra cosa", cuenta, con cierta timidez.

Habla lento, como resignado. Viste pantalón vaquero, camisa a cuadros y gorra. A su lado Juan lo escucha serio. Lleva campera y pantalón deportivo, una mochila al hombro, una bolsa de nylon en una mano y un palo rojo en la otra. Tiene 46 años y combina el "requecheo" con algunas changas con un apicultor. Antes, una década atrás, era empleado de la construcción.

Qué buscan?

–Comida, alguna porquería–, dice Juan.

Abre la bolsa y muestra lo que hay adentro. Medio paquete de pan de sándwiches que alguien dejó en el contenedor, algunas galletitas dulces, un par de manzanas algo machucadas y varios objetos sueltos. Muestra un pequeño juguete de plástico que quizás pueda vender en la feria a 10 pesos.

Jorge y Juan dicen que tienen bastante competencia. Que cada vez hay más gente en la vuelta revolviendo contenedores. Son los que viven de la basura, los que meten la mano en los desperdicios que tiran los demás. Los que se suben a un carrito, a una bici o caminan decenas y decenas de cuadras por día hasta sacar lo suficiente como para volver a casa con un salario más o menos digno.

La última cifra oficial que manejan en la Intendencia de Montevideo es de 2012, cuando el Instituto de Estadística de la Universidad de la República realizó un censo de clasificadores: en ese entonces había 3.188 personas trabajando en la recolección y clasificación de basura.

Pero desde la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus) se afirma que son muchos más y que una de las consecuencias de una situación económica cada vez más complicada es que más gente se ha volcado a la clasificación de basura. Juan Carlos Silva, presidente de la Ucrus, estima que como mínimo son unas 9.000 personas en Montevideo.

Silva tiene 51 años. También es concejal del barrio Marconi y panelista del programa televisivo Esta boca es mía. Es de los pocos clasificadores que se pudo reconvertir: abandonó el carro, se compró un vehículo y formalizó su trabajo.

"Sí, hay mucha más gente volviendo al clasificado porque el contexto es desfavorable; hay una pérdida grande de puestos de trabajo", afirma Silva, quien reparte sus jornadas entre la clasificación, la tele y la política.

Habla con pasión y repite un discurso que conoce bien. Dice que el clasificador ha sido el "eterno refugio de los sectores más bajos de la sociedad" cada vez que merma el trabajo formal. Y que en su barrio está lleno de "botijas jóvenes" que agarran una bolsa y "arrancan a caminar" hasta el Centro, en busca de algo para comer y cosas para vender. Les dicen bolseros. También están los que usan el tradicional carrito a caballo, aunque cada vez es más difícil entrar con ellos a algunos barrios, como Ciudad Vieja, Centro y Pocitos.

Criarse arriba de un carro

Calle Gilberto Bellini, a metros de la Avenida San Martín, justo en el borde del barrio Marconi. Es jueves, son las cuatro y pico de la tarde, y los dueños de casa, Sebastián Pereira y Gustavo Villanueva –dos veinteañeros que se dedican al reciclaje de basura– terminan su día de trabajo. Llegaron hace un rato a pie, cada uno con su carrito, desde la zona de La Comercial.Un par de championes se seca al sol arriba del techo de lata. En la vuelta anda una perra chiquita que se llama Luna. También Nena –una pitbull con cara de mala pero dicen que "es buena"– y Negro, otro perro. Por allá están Katy y Patricia, las novias de los dos muchachos, además de Nahuel, un chiquito de un año y 10 meses. Y también un pollito al que Nahuel bautizó Pepe.

Sebastián y Gustavo hacen fuerza para meter cartones en enormes bolsones que luego venderán a depósitos. Les pagan dos pesos el kilo y cada bolsón puede tener 30 a 50 kilos de cartón. Ellos ya tienen tres bolsones armados, con los que sacarán entre $ 200 y $ 300.

Gustavo viste una remera deportiva blanca, lleva una gorra puesta al revés y una cruz bastante grande en el pecho. Tiene 24 años y se dedica a la clasificación de basura desde hace pocos meses: antes trabajó en el puerto y en una avícola de la que se fue porque estaba en negro y –dice– le pagaban mal.

"Llevé currículum por todos lados, por todos lados. Pero no sale nada", dice el muchacho, con la mirada algo perdida. Está parado en el frente del rancho de piso de tierra y piedra.

Sebastián, de 23 años, desaparece y va a buscar "la potranca", que está al fondo del predio, donde hay un rancho en el que vive otra familia. En estos días está intentando que el animal se haga "de carro", pero no es fácil. Hace un tiempo le robaron a Moncho, el caballo que tenía. Entraron de noche y se lo llevaron, cuenta lleno de rabia.

"Yo me crié arriba de un carro, entre las patas de los caballos", dice. Trabaja en el reciclaje de basura desde que tiene por lo menos 11 o 12 años. Esa es su vida.

Barro, ratas y un chancho

En el otro extremo del Marconi, la calle Mario Artagaveytia se convierte en un camino de tierra cuando se introduce en medio de un asentamiento que ocupa un par de manzanas. En el centro del cantegril hay una enorme montaña de desperdicios.Esa montaña se ve desde la entrada del rancho de los Falcone, un familión que subsiste gracias a la clasificación de basura. El día anterior llovió y el camino, más que de tierra, es de barro, que a la vez se mezcla con las aguas servidas. Hay un fuerte olor a podrido pero uno se acostumbra rápido. Las moscas revolotean por todos lados.

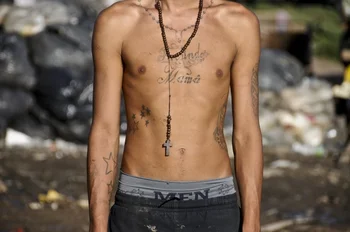

Daniel Falcone –un hombre algo encorvado, de 53 años y piel curtida– mira pasar a los vecinos frente a su rancho de lata. En la década de 1990 trabajaba en una fábrica de cal, luego se dedicó al barrido callejero en la empresa Sur y, cuando esta cerró en 2004, empezó a vivir de la clasificación de basura, más algunas changas de construcción. Pero desde hace unos años tiene varios problemas de salud, por lo que ahora el trabajo fuerte lo hace su hijo Matías, un veinteañero bien flaco que se mueve con agilidad. Tiene el torso desnudo: se le ve en el medio del pecho un tatuaje que dice mamá y una crucecita de madera cuelga de un collar. Martín sale todas las noches con el carro y nunca sabe bien a qué hora vuelve. El recorrido habitual lo lleva hasta Parque Rodó y Pocitos.

"Hay que andar por los barrios chetos. Si no, no se puede hacer un buen peso" dice Martín, de sonrisa fácil.

Padre e hijo invitan a pasar al fondo de la casa. En el piso de tierra hay mucha cosa tirada: desde una vieja lámpara hasta restos de plásticos y de una ventana. En la vuelta andan muchos perros y también Pancho, un enorme cordero al que le tienen tanto cariño que –ya está decidido– no piensan sacrificar. Pancho se va a morir de viejo, dicen.

Allá al fondo sale humo de una olla negra donde se cocina un montón de hueso y grasa. Es el alimento para el chancho que está en el galpón y que –ese sí– venderán a fin de año. Ahí también está el caballo que todavía están pagando: $ 700 por semana, hasta llegar al total de $ 26.000.

Hay un par de niños en la vuelta. Uno de ellos se llama Byron y debe tener poco más de un año. Llora desconsolado hasta que la madre le hace upa y lo pone a tomar teta.

La noche cae en el cantegril. Anuncian lluvia y Daniel sabe lo que pasará: el agua y el barro entrarán a la casa y todo se complicará aún más.

–Y no solo eso– dice Danie-. Tenés que comerte la mierda de los chanchos y de los caballos. Todo entra al rancho.

–¡Y el raterío!–, grita su esposa. Anoche no podía dormir porque andaban en la vuelta ocho o nueve bichos.

De Piedras Blancas a Pocitos

En Pocitos, a tres cuadras de donde Juan y Jorge revuelven un contenedor, Julio hace una pausa mientras come un poco de chorizo que encontró en una bolsita colgada al costado de "una volqueta". También había una galletita dulce grande.Julio tiene 61 años pero parece de 70. Todos los días sale en su bicicleta roja desde Piedras Blancas y enfila rumbo a la costa. Tiene cinco hijos que le piden que no siga saliendo, pero él no les presta atención.

¿Cuánta gente trabaja en la calle?

–Somos 20.000 – dice, con tanta precisión que parece un economista.

La bici tiene un cajón blanco atrás, donde Julio va cargando lo que encuentra.

Ese día, por ejemplo, halló unos parlantes negros que piensa vender en la feria. También lleva algo de ropa y comida.

Hace unos años trabajaba en el rubro de la chatarra pero ahora prefiere salir cada mañana en su bici en busca de lo que sea. Todo sirve para juntar unos pesos y vivir lo mejor que se pueda. Aunque sus cinco hijos no quieran. l