Espectáculos y Cultura > Cine

De Hitchcock a Tarantino, un repaso por las veces en que el cine se quedó entre cuatro paredes

La segunda parte de la trilogía de Hombre de negro es mala. Los chistes de Will Smith no son divertidos, Tommy Lee Jones parece tener pocas ganas de andar por allí y ni siquiera los bichos son demasiado interesantes. En ese sentido, el hombre cucaracha de Vincent D’Onofrio de la primera entrega sigue ganando. Pero entre todo ese material descartable y barato hay un concepto que vale la pena rescatar: que el universo entero puede estar encapsulado en un recipiente ovoide de no más de dos centímetros de diámetro. Que, como tituló Stephen Hawking en uno de sus libros más reconocidos, la existencia puede ser una cáscara de nuez.

En estos días, en la cartelera montevideana hay una película que se pliega a ese concepto y lo explota de manera excepcional. Se titula La culpa y es un film danés del debutante Gustav Möller –al que, de paso, le fue muy bien en Sundance– y en él no hay extraterrestres, referencias a otras galaxias, ni una agencia gubernamental secreta. Sí tiene, en cambio, un universo pequeño pero masivo que se guarda enteramente en una sola habitación: la oficina del 112 en Copenhague, el 911 danés. En pantalla no vemos más que llamadas, policías aburridos que las contestan, pedidos de auxilio distorsionados por la estática, líneas que se cortan abruptamente y una luz roja que, intermitente, se enciende ante cada nueva conexión. También hay un protagonista, una víctima en apuros, una trama que avanza como una topadora, algunas vueltas de tuerca imprevisibles y esa oscuridad pulsante que a los nórdicos les sale tan bien y que es, al mismo tiempo, desafiante e imposible de soltar. La culpa no precisa más que eso para ser una gran película.

Gran parte de lo que logra Möller se realza cuando los créditos aparecen y uno se da cuenta que toda la tensión estuvo acumulada en esa única locación durante 90 minutos extenuantes. Será trillado, pero la imagen que viene mejor para definirla es la de una olla a presión. Ese ecosistema burbujeante que siempre está a punto de explotar es, claramente, su gran atractivo.

Pero aunque La culpa es el ejemplo más actual y a la mano –hay que verla cuanto antes por Cinemateca o Life Alfabeta, que son las salas que siguen proyectándola–, no es el único. De ollas a presión el cine está lleno, y de grandes películas que se desarrollan en un solo espacio también.

De la mano del maestro del suspenso

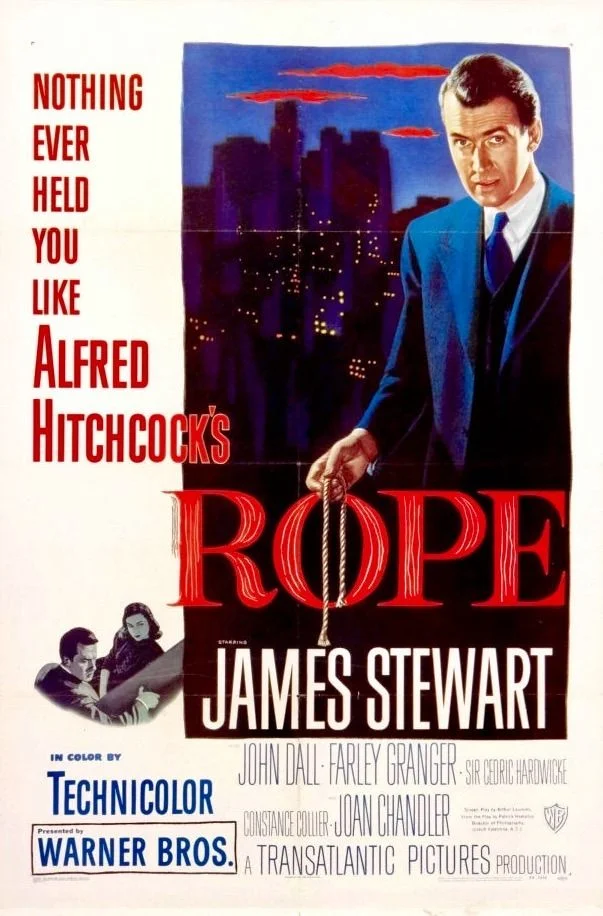

Será muy obvio, pero mucho de lo que vemos hoy se lo debemos a Hitchcock. El director de Psicosis tuvo una aproximación temprana a la experiencia de filmar en un solo espacio en La soga (1948), uno de los clásicos que marca el meridiano de su carrera y su primera película a color. Basada en una obra de teatro e inspirada en una historia real, La soga plantea toda su historia dentro de un apartamento –a excepción de una toma en la calle en los créditos iniciales– e incluye un estrangulamiento, teorías de Nietzche sobre la superioridad intelectual, algunas dosis de homoerotismo y el destaque del siempre rendidor James Stewart. Eso y largas escenas sin cortes y una filmación (casi) en tiempo real, algo que la transformó en una de las producciones más experimentales del director. Algunos elementos utilizados en La soga volverían a aparecer algunos años después en La ventana indiscreta (1954), otra obra cumbre del cine.

Algunos años después, en 1957, Sidney Lumet estrenó Doce hombres en pugna, quizás la producción más representativa de este tipo de películas y una de los mejores títulos del cine estadounidense del siglo XX. En este caso, la decisión de filmarla en un solo lugar fue más económica que experimental.

En Doce hombres en pugna, la acción transcurre dentro de la sala de deliberación de un juzgado, donde un jurado ciudadano debe decidir la culpabilidad o no de un acusado por homicidio. Todo parece indicar que el hombre será condenado por voto unánime, pero a la hora de la verdad el personaje de Henry Fonda lanza una posibilidad que no se había tenido en cuenta y el panorama cambia de manera abrupta. Manipulaciones, valores y convicciones morales en debate, en esta película Lumet maneja de manera magistral la tensión y logra crear un caldo que se cuece a partir de unos continuos movimientos de cámara que acentúan la claustrofobia de ese puñado de hombres y del espectador.

“No teníamos dinero. El presupuesto era de US$ 350.000 y nada más. Así que cuando se enfocaba una silla, todo lo que sucedía con esa silla en la película se filmaba hasta el final”, cuenta Lumet en su libro Making movies. “Nunca pensé en la cuestión de filmar en una sola locación como un problema. De hecho, sentí que podía transformarlo en una ventaja. Para mí, uno de los elementos dramáticos más importantes era la sensación de opresión que esos hombres sentían en la habitación. Mientras la película se desarrollaba, quería que ese espacio se achicara cada vez más”, agrega el director. Donde quiera que esté, que se quede tranquilo que lo logró.

A los tiros

Los últimos años del siglo XX tuvieron alguna que otra película de este tipo destacable –Nosotros cinco (The breakfast club, 1985) de John Hughes, que toma la sala de castigos de un liceo–, pero la gran ganadora de la época es Perros de la calle, una película que en 1992 puso en el mapa del cine a su creador: Quentin Tarantino. Entre tiros, traiciones, trajes y corbatas, bailes, torturas y una oreja cortada, Tarantino regala una violenta celebración como resultado de un atraco fallido. Todo, claro, dentro de las paredes de concreto y el techo de chapa de un galpón abandonado en Los Ángeles.

Se ve que Tarantino se quedó con ganas de filmar en una sola locación, porque después de 23 años y seis películas más, volvió a hacer lo mismo en el western Los 8 más odiados, su última película (hasta que se estrene Erase una vez en Hollywood). Acá el rumbo de la reunión cambia: no es una traición lo que detona la bomba, sino que lo hacen la acumulación de días encerrados, sumados a los instintos salvajes y primitivos de ocho buscavidas del sur estadounidense pos guerra civil atrapados en una cabaña en medio de una tormenta de nieve.

Y en este siglo hay varios casos más, y los escenarios en los que se desarrollan son tan variados como insólitos. Desde Phone Booth –que tiene a Colin Farrell metido en una cabina telefónica– hasta Enterrado –Ryan Reynolds tratando de salir de un ataúd bajo tierra–, el cine ha probado todas las posibilidades que le permitieron. Y eso incluye a los autos. Este año el cine argentino hizo uno de sus primeros experimentos de este tipo con 4x4, una película cargada de maniqueísmos que Peter Lanzani no pudo levantar a pesar de su buena actuación.

Mucho más sutiles fueron Tom Hardy y Steven Knight –el creador de la serie Peaky Blinders– que con perfil bajo y una historia en extremo sencilla la clavaron en el ángulo con Locke (2013). La película tiene un solo personaje en cámara (Hardy), se desarrolla de manera absoluta en la cabina de un BMW y construye su trama a partir de llamadas telefónicas. Y es una genialidad.

Por eso, La culpa no es el final del camino para las one-room movies. Hay un largo trecho histórico detrás y esa herencia la hace más valiosa aún. Seguramente vendrán más como Gustav Möller y les daremos las gracias porque al fin y al cabo en el cine también es cierto que, a veces, el que mucho abarca poco aprieta. Aunque claro, no es una garantía: para algunas de las películas mencionadas en esta nota ni siquiera esta particular cualidad sirvió para evitarles el desastre. Y eso que hablamos de un ataúd de dos por dos o una camioneta parada en el conurbano bonaerense. Imaginen lo que hubiese hecho Lumet con eso.