La maestra lo ve triste, angustiado. Intenta animarlo con juegos o propuestas artísticas que es lo que mejor sabe hacer. Pero no, no hay caso. Los días pasan, la congoja no. La apatía es tal que apenas logra concentrarse un rato en las tareas y las abandona. Entonces se convence a la madre de que sería importante una visita a un psiquiatra. Una consulta que acaba con una receta verde en la que se anota una de esas drogas que aumentan la cantidad de serotonina disponible en el cerebro. La cosa parece mejorar. Solo parece, porque de fondo nada cambia.

El niño —es un caso real de miles de menores medicados— sigue teniendo en la escuela su única comida equilibrada del día. Sigue durmiendo entrecortado por los sonidos de las balaceras. Sigue viendo cada noche cómo el novio de su madre la insulta hasta tirarle de los pelos. Y puede que también siga con un problema con la segregación de la serotonina, o que simplemente eso es lo visible y más sencillo de solucionar.

Los problemas de inclusión social “no los solucionás con una pastilla”. Lo dice la profesora titular de Farmacología, la pediatra Noelia Speranza. Ella fue una de las que lideró en conjunto con distintas unidades académicas de Medicina (Udelar) y Unicef distintas investigaciones que apuntan a lo mismo: a muchos niños, niñas y adolescentes en Uruguay se los medicaliza ante “la ausencia de políticas institucionales efectivas”. Y la tan nombrada “salud mental” —en boga tras la pandemia— acaba reduciéndose a un paradigma en que “todo parece acabar en un fármaco”.

Los primeros resultados de algunos de estos estudios se expondrán este próximo viernes en la feria científica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Porque además de las advertencias que arrojan, son trabajos que incluyeron el aporte de disciplinas que no siempre se conectan: bioética, pediatría, farmacología, medicina preventiva…

La trabajadora social Silvia Méndez, una de las investigadoras, detalló algunas primeras conclusiones luego de entrevistas en profundidad con actores claves y grupos focales: “Las prácticas muestran una centralidad en el esfuerzo y compromiso individual, frente a la ausencia de políticas institucionales que habiliten tiempos, recursos y reconocimiento de la especificidad de la tarea. Así, incluso los discursos más conscientes de la complejidad y multicausalidad del problema tienden a replegarse en el marco existente, dominado por una impronta medicalizadora”. En buen romance: el niño o adolescente queda supeditado al azar de con quién se cruce en el camino. Y eso lo reconocen figuras protagónicas de la educación, de la salud, de la psicología, de la protección infantil.

Los problemas sociales tienen, al entender del grupo, soluciones más sociales en la que se ve el verdadero rol del Estado, de la familia o el barrio. “Un déficit atencional puede mejorar con medicamentos. El problema de la hipermedicalización es que la gente se convence de que todo se resuelve con un medicamento. Y llega un punto que hasta se banaliza el medicamento. No es solo un problema de los efectos adversos (por ejemplo los cambios en el metabolismo, el riesgo de diabetes) o la dependencia, sino que termina habiendo una escapatoria a los problemas de fondo”, insiste Speranza.

Esa medicalización como “casi única terapia” parece evidenciarse en el consumo de antipsicóticos en edad pediátrica. Son medicamentos que en la teoría se prescriben para la esquizofrenia o el trastorno de bipolaridad, aunque en la práctica acaban indicándose como complementos para problemas de conducta.

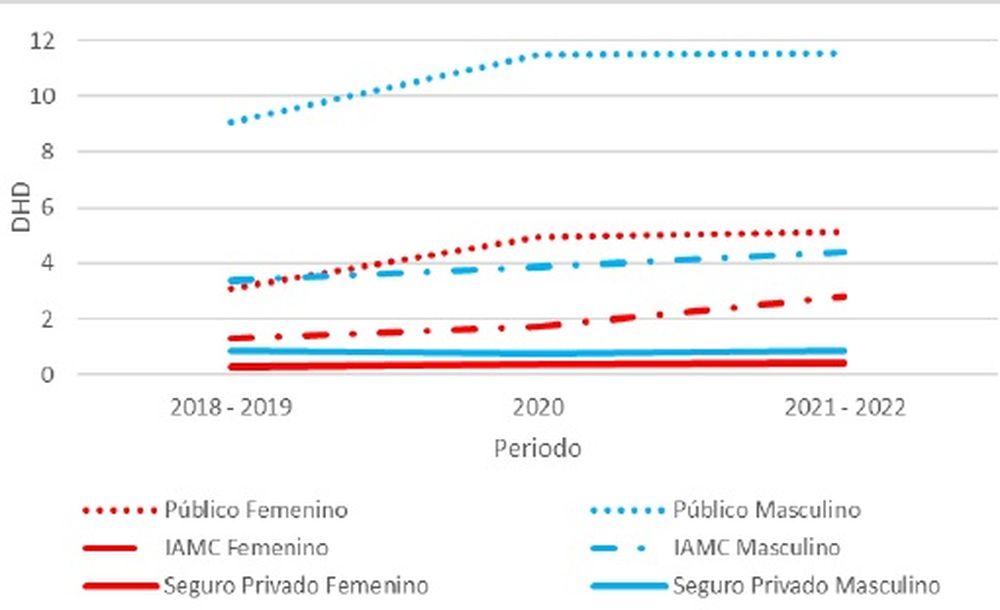

En ese sentido, otro estudio interdisciplinario de Medicina midió el consumo de antipsicóticos en menores de edad en prestadores que abarcan a cerca de seis de cada diez niños y adolescentes de Montevideo. Y en los varones adolescentes que se atienden en el sector público, la dosis diaria definidas por cada 1.000 habitantes (que fue la manera en que se midió siguiendo a la Organización Mundial de la Salud) casi triplica a la de varones de la misma edad en mutualistas privadas (y multiplica por ocho lo observado en los seguros privados).

DHD SEXO Y EDAD

Evolución de la Dosis Diaria Definida por 1000 habitantes (DHD) según sexo y nivel socioeconómico

Aunque los datos proporcionados para la investigación no permiten discernir si se trata de muchas dosis a pocos usuarios o pocas dosis a muchos, la comparativa en sectores habla por sí misma. “Lo que sospechábamos se puso en números; el recurso medicamentoso, como solución a los problemas, se hace más evidente en esa población más vulnerable y con menos recursos para otras terapias”. Speranza insiste en que los hallazgos no son una cruzada con el lobby de los laboratorios, sino un llamado de atención a cómo la sociedad (y en especial los profesionales de la salud) abordan la complejidad de los problemas.

En un país en el que hay cada vez menos niños, el consumo de antipsicóticos creció en la pandemia y continuó al alza tras la emergencia sanitaria. Eso se corrobora en cualquiera de los sectores (la excepción son los seguros privados que tras el salto de covid-19 se mantuvieron en los mismos niveles de dosis diarias definidas cada 1.000 usuarios menores de edad).

En cualquiera de los sectores, a su vez, los adolescentes mayores de 15 años son los más proclives a recibir tratamiento con antipsicóticos. Y los varones más que las mujeres.

DHD EVOLUTIVO

Evolución de la DHD total de antipsicóticos en el período 2018-2022 en los distintos niveles socioeconómicos: público, mutualistas (IAMC) y seguros privados

Según surgen de los datos, los tres antipsicóticos más usados en niños y adolescentes de Montevideo fueron risperidona, aripiprazol y quetiapina. No son drogas inocuas. Muchas veces dan sueño o, por el contrario, insomnio, sequedad de boca o exceso de saliva, y aumento de peso. Los prospectos lo dicen clarito, pero eso a veces no se tiene en cuenta ante el niño que “molesta en clase” o que “se pone violento”.

El estudio que se presentará este viernes en la jornada académica no permite conocer con exactitud para qué tratamientos se está prescribiendo más los antispicóticos. Tampoco si los usuarios tratados con medicación reciben el debido acompañamiento psicológico. ¿El problema? “El aporte de datos de consultas a profesionales de salud mental fue muy heterogéneo y deficitario en la mayoría de los prestadores de salud”.

Lo único claro del dato es que la tasa de consultas ya venía en aumento previo a la pandemia. Hubo un descenso abrupto en 2020 acorde se impulsó el “quedate en casa”. Y tras esa “cuarentena de facto” se incrementó a niveles todavía más altos que en la prepandemia.