Las certezas son siempre las mismas: que Albo fue el primero en dejar registro de lo que hoy se conoce como Montevideo durante la expedición de Magallanes al Río de la Plata, y que la palabra “monte”, por ende, se refiere a un cerro que se veía próximo a la embarcación.

La duda tiene que ver, más bien, con el significado de “vidi”.

Las etimologías: la ciudad antes de la ciudad

La primera hipótesis planteada por Caviglia tiene que ver con la posibilidad de que “vidi” se refiera a Santo Ovidio (el santo de los sordos). En 1981, el padre Schupp, junto a Paul Groussac, publicó un documento que demuestra ese vínculo. En tal caso, “Monte Vidi” se trataría de una expresión que nombra al Cerro de Montevideo en honor al santo. Y, de hecho, Caviglia sostiene que es posible que Magallanes haya puesto, más adelante, una cruz en la cima del cerro.

Hay otra hipótesis, la segunda planteada por Caviglia, que la proviene del doctor Felipe Ferreiro y se basa en algo mucho más simple: los usos lingüísticos de la época. “Vidi” podría ser una forma de abreviar “vi” y “deo”, que se traduce en “ver” y “lejos”. En ese caso, “Monte Vidi” sería “veo a lo lejos un monte”.

Una tercera posibilidad es que “uidi” en lengua araucana signifique “monte”. En tal caso, Albo podría haber usado el español y la lengua araucana para dejar registro de un monte en el diario náutico. Aunque la lengua araucana esté más vinculada al norte de lo que hoy es Argentina, Caviglia plantea la posibilidad de que la misma haya llegado hasta Bahía Blanca.

En la línea de traducciones de lenguas extranjeras, una hipótesis es que “veneredi” sea una traducción del italiano referida al viernes y, según cálculos del propio Caviglia, Magallanes podría perfectamente haber llegado a Montevideo un viernes o sábado a la madrugada.

Y en español antiguo, "vireo" se traduce como "bosque verde". Según Herman Burmeifter, en su obra Reise durch die La Plata Staaten (1861), es posible que el diario de Francisco Albo haya descrito un monte verde cubierto de árboles. Además, Burmeifter sugiere que la expresión registrada podría no haber sido escrita por Albo, sino añadida posteriormente como parte de consejos de navegación.

Una sexta hipótesis sobre el origen del nombre Montevideo podría estar relacionada con las abreviaturas. Según una de las teorías, “Vidi” podría haber sido un conjunto de letras que, aún partiendo de esa base, genera varias posibilidades. Una de las interpretaciones más conocidas sostiene que “vi” sería una anotación náutica en referencia al verbo "ver" y “di” significaría "lo siguiente: lugar y fecha". Además, se sugiere que VI podría hacer alusión al número seis en números romanos, originando la idea de que "los españoles vieron seis montes de este a oeste", con las siglas “e” y “o” refiriéndose a "este" y "oeste", respectivamente.

Otra posibilidad, vinculada a referencias cristianas, sugiere que “vidi” podría ser una abreviatura de la palabra "virgen". En este contexto, y según lo registrado en el escrito de Albo, se plantea que “di” podría significar "día" y que la “o” que aparece a continuación podría haber sido en realidad una “c”, aludiendo al "puesto de la Candelaria". Así, la frase completa sería "Monte vi día Candelaria".

Aunque algunos cálculos indican que Magallanes podría haber llegado a Montevideo un 27 de diciembre, día de San Juan Apóstol. A partir de esta hipótesis, se especula que “vidi” podría ser una abreviación de la palabra "vidia", que estaría compuesta por "vi" (de ver), "d" (de día), "i" (como referencia al número romano I y a Juan) y "a" (de apóstol). En este caso, la frase completa sería "Monte vi el día de Juan Apóstol". Caviglia también sugiere que “vi” podría interpretarse como el número romano VI (seis) y que “di” correspondería a “destas Indias”.

La última hipótesis, considerada por muchos como la más épica, fue propuesta por Carlos Traverso en 1923. En un estudio de sesenta páginas, Traverso analizó la etimología del nombre Montevideo, planteando una teoría que, aunque es solo una más entre las muchas interpretaciones existentes, se destaca por la solidez de sus argumentos históricos y prácticos.

Según Traverso, el nombre Montevideo provendría de las palabras latinas "montem vídeo", las cuales se traducen como “veo un monte”.

El tire y afloje del supuesto año fundacional

El primer avistamiento de esa área que no era todavía Montevideo fue por el siglo XVI, pero el proceso fundacional de la ciudad comenzó por 1724.

A partir de 1680, la Banda Oriental (el nombre que recibía el territorio que hoy es Uruguay) era disputada por los españoles y por los portugueses. Un siglo más tarde, aparecieron los ingleses a protagonizar las invasiones en el Río de La Plata.

Fue en 1723 que el Mestre de campo Manuel de Freitas da Fonseca estableció un campamento en la punta este de lo que aún no era Montevideo. 300 soldados de la Armada Portuguesa, que venían de Río de Janeiro. Y, la razón principal, era estratégica: la cercanía al agua.

Fueron los españoles los que forzaron la retirada de los portugueses, dando lugar en 1724 al asentamiento español que comenzó el proceso fundacional de Montevideo. Y recién en 1726 que el gobernador del Virreinato español, Bruno Mauricio de Zabala, fundó Montevideo como ciudad fortificada en diciembre. El objetivo era frenar las expansiones portuguesas e inglesas en el Río de La Plata.

Por eso, el proceso fundacional se sitúa entre 1724 y 1726. Depende de quién lo mire, y cómo lo mire, el año que elige para hacer festejos. Y, gracias a ello, el supuesto aniversario de los 300 años de Montevideo está lejos de ser un consenso histórico.

El historiador uruguayo Raúl Montero Bustamante tomó en 1919 al año 1726 como fecha fundacional de la ciudad. Y así lo hizo Leonardo Borges, también historiador, en su libro en La historia secreta de Montevideo, argumenta que la fundación puede considerarse como un proceso continuo que comenzó con el desalojo de los portugueses en enero de 1724 y se consolidó en 1730 con la creación del Cabildo de Montevideo.

Incluso, “durante la dictadura militar, los militares festejaron los 250 años de la fundación de Montevideo en 1976, donde se instaló una muestra en el Cabildo de Montevideo. Y lo que se conmemoraba no era la fundación, sino el proceso fundacional”, explica Fernando López D’Alessandro, historiador, a El Observador.

Pero, dice, que el proceso “arrancó en 1724” y que, de hecho, ese es el año que aparece en los pies del monumento a Bruno Mauricio de Zabala, en la Plaza Zabala en la Ciudad Vieja. A él le ordenó en 1717 el rey de España fundar ciudades en lo que hoy son Montevideo y Maldonado, pero ese proceso se demoró.

Y, en aquel 1724, cuando es advertido que los portugueses se habían instalado ahí, es que decide ocupar el territorio. A finales de enero ya se habían retirado y Zabala instala seis familias porteñas para fundar la ciudad. Aunque es en 1726 cuando llegan las primeras familias desde Canarias. Es cuando llegan los primeros pobladores, argumenta Borges en su libro, que empieza a poblarse el asentamiento.

Pero la Intendencia de Montevideo, liderada en este periodo por la próxima vicepresidenta, Carolina Cosse, decidió tomar el 2024 para celebrar los 300 años del proceso fundacional.

Esa decisión, por tratarse de un año electoral, donde Cosse además se postulaba como precandidata a la presidencia por el Frente Amplio, abrió un debate sobre si el festejo tenía implicancias políticas.

El 19 y 20 de enero, la IMM comenzó con las celebraciones con un espectáculo en el Cerro de Montevideo y luego con varios escenarios instalados en el centro de la capital.

A comienzos de año, el diputado colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes a la Intendencia para conocer el fundamento histórico que llevó a la administración Cosse a comenzar a celebrar este año los 300 año de Montevideo.

La Intendencia, por su parte, sostuvo que el proceso de fundación comenzó, justamente, en 1724 y que por eso se decidió comenzar a festejar este año.

Las construcciones: la historia de la ciudad a través de lo urbanístico

"Los edificios son un producto icónico" y lo que da "identidad" a la ciudad, dice el historiador D’Alessandro.

Además de recordar los debates del origen de su nombre y su proceso fundacional, otra forma de conocer la historia de Montevideo es recorrerla respondiendo las preguntas que despiertan sus construcciones (y los fantasmas de las que ya no existen): ¿cuándo se edificaron y qué contexto histórico las rodeaba?

Como entiende también su colega Borges, el primer "gran momento" de Montevideo es cuando el 1º de enero de 1730, se establece el primer Cabildo –en la casa del Capitán Pedro Gronardo–. En 1737 se decidió construir otro nuevo y en 1803 se decidió demolerlo para construir la sede definitiva que hoy conocemos, según narra la página web del Museo Histórico Cabildo.

La Iglesia Matriz también tuvo varios nacimientos. Cuando Montevideo se estaba fundando se construyó una primera capilla que fue utilizada como Matriz hasta 1740. En 1746 se terminó la obra de su reemplazo, pero en 1788 esta se desplomó, según narra la web de la Catedral de Montevideo. La piedra fundamental de la iglesia actual se puso en 1790.

Por otra parte, Borges apunta a los sitios que hicieron las fuerzas artiguistas a Montevideo en 1811 y en 1815 –cuando finalmente pudieron entrar–. Montevideo era entonces la "vedette" de la Banda Oriental. "Montevideo no sólo es la ciudad más importante, más poblada, sino que es el centro económico, político y cultural, y siempre lo fue", dice el historiador.

Para D’Alessandro, un hito fue la demolición de las murallas por parte del gobierno de Fructuoso Rivera en 1829. "Desde un punto de vista histórico puede ser discutible o no. Pero simbolizaba el final definitivo de la tiranía y el triunfo de la República", destaca.

Sin embargo, la violencia siguió en el país y la capital fue muchas veces más objeto de deseo para revolucionarios.

Los años después de la Jura de la Constitución

Entre 1830 y 1904, hubo 71 alzamientos en el país. "Básicamente casi un levantamiento por año. Muchos de esos revolucionarios intentaban ingresar a Montevideo. La mayoría no lo logró, obviamente. Otros sí lo lograron", afirma Borges.

Entre 1839 y 1851, blancos y colorados se enfrentaron en la llamada Guerra Grande donde los segundos tenían la defensa de Montevideo. Este evento de varios años consolidó los matrimonios entre colorados/capital y blancos/interior.

Durante ese plazo, hay un momento a destacar que no se relaciona con ningún conflicto bélico. En 1843, Andrés Lama, hizo el nomenclátor de la ciudad y sustituyó los nombres de santos por nombres laicos.

En 1856, se inauguró el Teatro Solís, con la presencia del mandatario fusionista (tras un pacto entre blancos y colorados), Gabriel Antonio Pereira, que había luchado con Artigas.

Entre 1876 y 1880, gobernó Lorenzo Latorre. Su dictadura dio pasos importantes para la modernización del Uruguay. La Plaza Independencia, que había sido proyectada por el arquitecto italiano Carlos Zucchi en 1837, obtuvo con Latorre su dimensión actual. Él dio la orden de tirar abajo la ciudadela que era una construcción que ocupaba la mitad de lo que hoy es la plaza y que funcionaba como un conventillo y un mercado de tiendas de segunda categoría.

Latorre también compró el Palacio Estévez y mudó la casa de gobierno, que estaba en la Plaza Zabala, a este palacio para darle más jerarquía al poder central.

Además, en esta época se diseñó lo que en el gobierno de Máximo Santos (1882-1886) sería el Boulevard Artigas.

El batllismo: un Uruguay "de locos"

La siguiente etapa clave para el país fue la del llamado batllismo. La encabezó el dos veces presidente José Batlle y Ordóñez (1903-1907 y 1911-1915) y terminó con el golpe de estado de Gabriel Terra en 1933.

Ese Uruguay, apodado como la Suiza de América, era un "país de locos" que pensaban que podían asemejarse a Europa, según Borges.

En 1902, se creó el Jardín Botánico en el Prado gracias al paisajista francés Charles Racine. A Racine lo asesoró su colega y compatriota Carlos Thays, quien a su vez fue contratado por el gobierno batllista para proyectar y realizar varias plazas y parques.

En 1906, Batlle y Ordóñez puso la piedra fundacional del Palacio Legislativo, pese a que se inauguró recién en 1925 cuando el presidente era José Serrato. Para el historiador Borges, la relación entre esta construcción y la ciudadanía es particular.

"Nunca en la historia representó una diferenciación de la clase política con el pueblo", indica. Dice que los uruguayos ven a la democracia tan "fastuosa y maravillosa" como el palacio, no así a la clase política.

Añade que el edificio "salió carísimo para la época" y que los herreristas fueron muy críticos con el presupuesto que costó.

En 1909, se inauguró el nuevo puerto de Montevideo: el que tenemos hoy en día. D'Alessandro destaca que esto "modernizó definitivamente la planta urbana del lado norte de la Ciudad Vieja" y "habilitó una conexión internacional del Uruguay con el mundo", sumado a la importancia comercial que tuvo.

Ese mismo año, se inauguró el Parque Hotel y se comenzó un proceso para embellecer su entorno. A este edificio, lo rodeaba el Parque Urbano (que en 1917 pasó a llamarse Parque Rodó) con el que se buscaba emular los paseos europeos. Parte de las tareas que se hicieron fue construir escalinatas con columnas de iluminación de una fundición francesa.

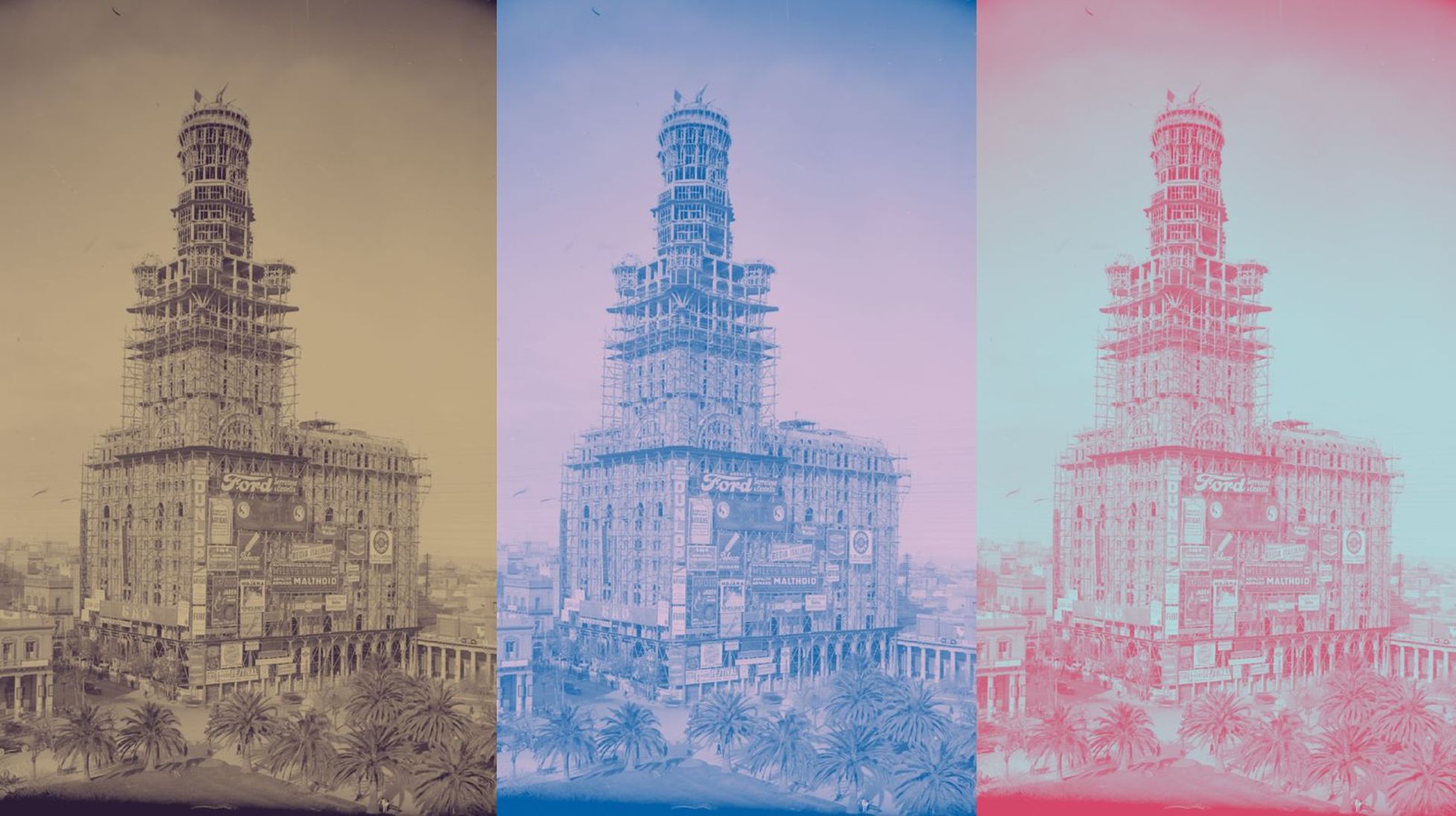

Otro edificio emblemático de las primeras décadas del siglo XX es el Palacio Salvo. Se inauguró en 1928 cuando el presidente era el batllista Juan Capisteguy. El Estadio Centenario se inauguró en 1830 para el primer Mundial del Fútbol. Uruguay ganó el campeonato.

"Era una sociedad que creía que podía hacer todo. Más allá de que obviamente, siendo estrictos con respecto a la historia, gran parte de la población estaba fuera de todo este crecimiento, sobre todo en el interior", dice Borges.

La Rambla Sur se empezó a construir en 1928 y se inauguró en 1935, mientras el dictador Gabriel Terra estaba en el poder. Para D'Alessandro es un "hito urbanístico central" porque permitió conectar Ciudad Vieja con el este de Montevideo. De esta manera, se terminó de "integrar toda la ciudad en sí" con una nueva columna vertebral. Ya estaba, desde la época colonial, la avenida conocida como 18 de Julio desde 1843.

El neobatllismo: movilidad y rehabilitación

El tramo de la rambla desde la Escollera Sarandí hasta el Puente Carraco se terminó en 1956 durante la etapa conocida como el neobatllismo (1947-1958). El sobrino de Batlle y Ordóñez, Luis Batlle Berres, fue presidente entre 1947 y 1951. Luego, cuando este puesto dejó de existir, estuvo en el Consejo Nacional de Gobierno.

Durante el neobatllismo, el país vivió un crecimiento social y económico, previo a una crisis que desembocaría en el golpe cívico-militar de 1973.

El arquitecto, doctor y magíster en Estudios Urbanos, Leonardo Altmann, destaca la preocupación que hubo en esta época por la movilidad dentro de Montevideo. Apunta a la generación de "grandes ejes viales" que propiciaron la circulación de la ciudad. "Las afectaciones por ensanche y la propuesta de un plan de obras muy ambicioso, en torno a la autopista Avenida Italia, Propios, Garzón y la Rambla", ejemplifica el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).

También se llevó adelante una propuesta de vivienda social en Casavalle en reacción a los "primeros cantegriles y enclaves de informalidad que de alguna manera son la contracara de esta ciudad próspera y de este país optimista que representa Batlle Berres", continúa.

En el neobatllismo se rehabilitaron construcciones viejas pero de valor como el Cabildo, la Puerta de la Ciudadela y el Molino de Pérez. Se terminaron las construcciones de la Facultad de Ingeniería y del Hospital de Clínicas, que se inauguraron en 1953.

La dictadura: "de espaldas a lo público"

En la dictadura (1973-1985), el arquitecto e investigador del CED dice que el urbanismo se hizo "de espaldas a lo público" y con "poca calidad urbana".

Señala la Plaza de la Bandera (1978) y los complejos de Euskal Erría (1983). Recuerda también que se crearon los Accesos, lo que terminó de "romper la relación este-oeste" y cortó al Cerro del resto de la ciudad.

El historiador D'Alessandro apunta a un decreto de la dictadura de 1979, firmado por el entonces presidente Aparicio Méndez, con el aval del intendente Oscar Víctor Rachetti, donde se desafectaron en su calidad de monumentos históricos a casi 60 construcciones, como el Palacio Taranco Chico y el Mercado de la Abundancia.

"Este decreto es terrible, por lo que significó arrasando a la ciudad. El daño que hizo fue comunal", sostiene.

Los hitos post-dictadura

Respecto a la etapa post-dictadura, el arquitecto Altmann dice que se hicieron "arquitectura genérica y nuevas centralidades" como el Montevideo Shopping (1985), el World Trade Center (1998), la Torre de Antel (2002) y Zonamérica (el edificio Celebra se terminó en 2014).

También destaca la formación de un "nuevo espacio público con impronta progresista" con la Peatonal Sarandí (1992), la Plaza Primero de Mayo (1996) y la Plaza Líber Seregni (2009). En todos estos casos, la intendencia de Montevideo ya era del Frente Amplio, aunque en los '90 el gobierno nacional varió entre blancos y colorados. Para 2009, el presidente de Uruguay era el frenteamplista José Mujica.

En esta última etapa, Altmann apunta finalmente a dos hitos "en términos de programa y resolución arquitectónica" que refieren al eje de la Avenida José Pedro Varela. Ambos fueron inaugurados en la última presidencia de Tabaré Vázquez: el Antel Arena en 2018 y el nuevo sanatorio del Banco de Seguros del Estado en 2019.