Los canales abiertos de televisión repiten el video 44 veces en menos de dos días. Un adolescente de gorra roja salta el mostrador del bar a pocas cuadras del Estadio Centenario, en Montevideo. Carga un revólver en su mano derecha. Su cómplice, de visera verde-azulado, se mueve nervioso, errante. Le disparan a Gastón Hernández, un joven que lleva solo tres meses sellando en la plancha los lomitos para los chivitos. Lo matan y dejan huérfanos a sus cinco hijos. El ministro del Interior del momento entiende que se está ante un punto de inflexión: anuncia 15 medidas de seguridad, entre ellas la regulación de la marihuana.

Un año y pocos meses después, el Parlamento de Uruguay convierte al país en el primero del mundo en legalizar la venta y el cultivo de la marihuana en su totalidad. La argumentación principal de los legisladores no pasa por la reducción del narcotráfico, sino por el acceso a la droga de manera segura y controlada. Comienza el “experimento uruguayo”, como lo llamaron los medios internacionales que se hicieron eco de la noticia.

Las políticas públicas son como las articulaciones del cuerpo: están diseñadas para mover algo, para causar un efecto. Pero, ¿qué pasa si —en sentido contrario— la realidad es la que moldea a las políticas? Esa pregunta inquietó a cuatro doctoras en Ciencia Política y a un doctor en Economía que, aprovechando el escenario apacible que ofrece el experimento uruguayo, investigaron en qué medida el narcotráfico desestimula el acceso legal al cannabis en aquellos fumadores que habitan en barrios de Montevideo donde las bandas criminales ejercen control territorial.

El hallazgo principal fue anunciado este miércoles en el Noveno Congreso Uruguayo de Ciencia Política: los consumidores de cannabis que viven en barrios con control de organizaciones de narcotráfico tienen 77% menos chances de registrarse para el acceso legal que aquellos que habitan en barrios similares sin esta presencia del crimen organizado.

El resultado fue tan significativo —desde lo estadístico y dada su magnitud— que Inés Fynn, Verónica Pérez-Bentancur, Rosario Queirolo, Emiliano Tealde y Lucía Tiscornia pudieron afirmar: “Las organizaciones criminales pueden influir en los resultados de las políticas públicas”.

Algunas de las integrantes de este quinteto investigativo ya venían estudiando cómo las bandas criminales que operan en algunas zonas de la capital de Uruguay donan pelotas al baby fútbol, le pagan la luz a los vecinos, los extorsionan, les dan créditos o amenazan como parte del ejercicio de poder y la “compra de su silencio”. En ese entonces habían detallado los barrios de Montevideo en los que había presencia de estas organizaciones (aunque los datos de Interior más recientes hablan de una expansión en Barrio Sur, Piedras Blancas, Colón y Paso Molino).

Esa información la cruzaron con los datos de la encuestas a consumidores de marihuana que se había hecho en 2018. De allí seleccionaron una muestra de 364 adultos usuarios de cannabis, residentes en Montevideo, que hayan consumido en el último año, con la distinción de si el acceso al producto fue por la vía legal o no, la edad, el sexo, el nivel educativo y la situación laboral. Pero sobre todo obtuvieron un dato clave: la zona de residencia. Con eso podía calcular la distancia a una farmacia habilitada para la venta de marihuana, o si habitaban en un barrio con “control narco”.

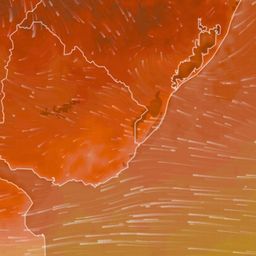

La dinámica de formación de bandas criminales que, entre sus negocios, tienen el narcotráfico comenzó a instalarse en Montevideo a comienzos del milenio. Fue previo a la crisis financiera de 2002, pero agravada por ella. Hasta que cerca del 2015 su impacto empezó a sentirse en mayor medida y en 2018, fecha de la encuesta, coincidió con un pico máximo de homicidios.

Para no aburrir con nombres académicos —como emparejamiento, test de balance, análisis de sensibilidad de sesgos ocultos y un etcétera—, puede decirse que el quinteto investigativo hizo los ejercicios estadísticos de rigor y encontró un primer resultado: “Vivir en un área bajo control del crimen organizado reduce drásticamente la probabilidad de registro legal”.

Cuando se lleva a cálculos numéricos, esa probabilidad es cercana al 77%.

Pero, ¿habrá algún efecto adicional si en ese barrio operan muchas bandas que se disputan el territorio? La respuesta es que, de haber un efecto, no es significativo. O, dicho de otro modo, la competencia entre organizaciones criminales no es el principal factor explicativo.

Entonces, ¿por qué el control territorial de las bandas criminales (aunque no estén en disputa) limita la participación de los usuarios en el mercado legal? La investigación ensaya algunas respuestas, aunque admite que todavía hay tela para la explorar:

“La violencia directa, el cumplimiento anticipatorio (el temor a la represalia), lealtad hacia las bandas criminales (para no perder beneficios como el pago de un servicio) y la facilidad de acceso al cannabis ilícito (por un precio competitivo)”.

Estos hallazgos, concluye el estudio, “desafían la idea de que mejorar el acceso legal será suficiente para desplazar a los consumidores del mercado ilegal”.

Tamaño desafío, aclara el equipo científico, no significa que la regulación sea un error. Varios países ya han legalizado el mercado de marihuana y eso no significó un aumento del crimen organizado, ni siquiera un aumento del consumo en comparación a quienes no regularon.

En Uruguay, de hecho, el acceso por vías legales a la marihuana alcanza a cerca de la mitad de quienes se dicen consumidores de esta droga en el último año. Solo que pensar que la legalización ya es suficiente como política, implica desconocer que la realidad barrial, las bandas de crimen organizado, ejercen su poder con estrategias que van más allá de balas y dinero.