Yo estudié literatura, no tenía muy claro qué iba a hacer de mi vida y el periodismo nunca estuvo en mi campo de visión hasta que llegué a Argentina por una beca y terminé en un taller de radio. Resultó que se me daba bien contar historias, entrevistar a la gente, mantener la atención. Empecé a escribir en el periódico y eso si que me enganchó.

Ahí entró en la escritura.

Uf, sí. En mi carrera el género periodístico no se consideraba literatura. Pero coincidió que en ese momento salió Los suicidas del fin del mundo de Leila Guerriero, la revista Gatopardo, Etiqueta Negra, Anfibia. Se armó una constelación de cronistas que eran excelentes, que tenían mucha libertad con los temas, que dejaban entrar la literatura. Empecé a escribir pequeñas crónicas, cada vez más largas, trabajé en Gatopardo, trabajé con Leila que fue muy importante para mí. Después saqué dos libros de crónicas, emigré a España, trabajé en un periódico, podría decirse que me convertí en una periodista experta en migración, aunque ahora los datos ya no los tengo tan claros. Yo estaba muy satisfecha con el periodismo. Algunos me han dicho que di el salto a la literatura de verdad con la ficción, pero eso es tomar al periodismo como algo de segunda. Yo sigo considerándome periodista.

O sea, si te pregunto qué sos: periodista.

Depende de cómo te quieras considerar profesionalmente, pero si pienso cómo me gano la vida, es como profesora y periodista.

¿Eso es porque la literatura es un medio precario? ¿No te da la posibilidad de vivir de ella, incluso con un éxito como Pelea de gallos?

No. He hablado con amigas que están más o menos en la misma situación, y por ejemplo Dolores Reyes, que tuvo un bombazo todavía más grande que Pelea de gallos con Cometierra, recién pudo respirar cuando le compraron los derechos para hacer una serie con su novela. A Mónica Ojeda le pasa lo mismo, que le acaban de comprar los derechos de Mandíbula. Salvo que seas Rosa Montero, Almudena Grandes, de esas escritoras, no te cambia la vida un éxito literario. La gente se queda siempre muy sorprendida con el dato de que los autores nos quedamos con un 10% de la venta de cada libro. Y que te dan tus regalías una vez al año. Viviendo en una ciudad como Madrid, teniendo 50 años y negándome a compartir piso como si tuviera 20, la cosa es muy complicada. Siempre le digo a mi casera: "me voy de viaje a buscar plata para pagarte el alquiler". Y se pone triste porque tengo la única casera decente de Madrid, la única que va a las manifestaciones por la vivienda.

¿Hay una falsa ilusión del éxito del autor, entonces?

Creo que nadie se puede considerar triunfador, exitoso ni famoso si no llega a fin de mes. Tengo un amigo que es muy gracioso y me toma el pelo cuando le pido dinero, y me dice "eres la persona más famosa y más precaria a la vez que conozco". Hoy la mitad de mi tiempo se va en hacer trámites para que me paguen. Vivo en una ficción constante de viajes, hoteles, desayunos, pero después llego a casa y como lentejas. No puedo venderme como una persona que pasa hambre, no paso hambre, pero soy vegetariana por animalista y por economía. Yo vivo modestamente, y que nadie se engañe, porque nosotras hablamos. Todas nos conocemos y sabemos nuestras historias. Mariana (Enriquez) ahorró muchísimo para comprarse una casa a los 50 años, y es una rockstar, es la Mick Jagger de la literatura. Aún así siguió trabajando en periodismo, y por fin a los 50 tiene una casa propia y no tiene un peso más porque se le fue todo ahí. Y fue exitosísima en decenas de países. Por eso, Pelea de gallos ha tenido éxito pero es relativo. Ha vendido 50 mil ejemplares, pero si piensas que me llevo el 10% del precio de cada libro, ¿cuánto tiempo puedo vivir en una ciudad como Madrid con eso?

Luego de más de veinte años radicada en España, ¿cómo es la escritura del migrante? ¿Qué implica escribir desde allí? Hay varios casos similares al tuyo: Brenda Navarro, Mónica Ojeda.

Supongo que al ser migrante vives la otredad de una forma mucho más dolorosa, porque lo vives en tus carnes. Yo puedo decir lo que sea del sufrimiento en Gaza, pero no lo he vivido en mi propias carnes, en mi propio corazón o en el alma. Pero el ser migrante sí. Que no te quieran en ningún lugar es muy doloroso. Yo soy María Fernanda Ampuero para ti y para varios más, pero en España soy una inmigrante. Llevo 20 años viviendo entre ellos y sigo siendo una persona a la que no quieren alquilarle un piso porque miedo a que sea una okupa, o a que no pague, o a que subarriende, o temen que degrade el barrio; ese es el pensamiento general de los españoles sobre los latinoamericanos. Y es durísimo, porque es cíclico. Cuando llegas, lo asumes como algo más o menos normal, pero luego pasan los años, consigues documentos, vas al médico, vas al súper y te saludan, sabes dónde está el buen pan, los buenos bares, se convierte en tu vida, y de repente te tienes que cambiar de casa y estás otra vez en la casilla de salida. Y te preguntas qué diablos haces ahí, o cómo puede ser que tus vecinos te odien. Es aterrador cómo todo se puede dar vuelta siendo migrante. Hoy mi sueño es tener estabilidad, saber que hay un lugar en el mundo que me pertenece y del que no me van a echar. Estoy cansada de volver a empezar. Es un momento de mi vida en el que debería poder hablar solo hablar de literatura contigo. Y no puedo, y eso es doloroso. Creo que hay muchas escritoras que por vergüenza no hablan de esto, y deberían, tiene que haber una revolución. En el mercado literario hay un montón de gente que se está quedando con el 90% de lo que hacemos.

¿La pata más importante de la cadena es la más precarizada?

Sí. Yo hablo con mis amigas escritoras cada vez que voy a una feria y todas están igual. Katya Adaui da un millón de talleres. Dolores Reyes ahora no porque le cayó el bingo de las adaptaciones, y ahora todo el mundo está esperando que me caiga ese bingo a mí. Pero estar esperando eso es muy loco.

Además, eso puede terminar direccionando lo que hacés, ¿no? La idea de la adaptación se convierte en línea de meta y eso cambia la matriz de tu escritura. Y entiendo que no es lo más deseable. Que el mercado esté indicando qué tenés que escribir para que te adapten y te salves.

No lo había pensado y es cierto. A mí, además, me preguntan siempre cuándo voy a escribir una novela. Me lo preguntan sin parar.

Y eso que estamos en un momento donde los cuentos tienen un lugar importante dentro de la consideración lectora, ¿no? Está el caso de Enriquez, de Samanta Schweblin, tu caso, y en Uruguay el de Tamara Silva, por ejemplo, que vendió muchísimos ejemplares de sus dos colecciones de cuentos.

Sí, pero es la novela la que da dinero. Y las grandes editoriales, a menos que seas Samanta Schweblin, que además ha escrito novelas, no se van a arriesgar. Si yo ahora le ofreciera un libro de cuentos a Random House o Alfaguara no sé si me lo aceptarían. No creo. Sobre todo en España, donde la gente quiere leer novelas, quiere llevarlas a la playa, a su escapada de fin de semana, quiere pagar por algo que sea gordito y que te acompañe por un tiempo aunque lo que tu escribas sea Todos los fuegos el fuego. Ahora es así. El mercado decide y el mercado indica que una novela se vende mejor.

Y la novela atrae adaptaciones.

Sí, pero sobre todo se vende mejor. Yo le digo a la gente siempre: el día que publique una novela, perdónenme, no vayan a aburrirse, no digan que no vale, piensen en cambio que voy a tener mi casa y que ahí podré escribir muchos mejores libros de cuentos. Si yo hago una novela es por dinero. Los adelantos que te da una editorial grande por una novela no tienen nada que ver con los que te da una editorial pequeña por un libro de cuentos. Y yo no tengo la edad de Tamara. Si yo fuera un geniecillo como ella, y hubiera publicado Pelea de gallos con 21, 22 o incluso 30 años, te diría que no importa. Pero no. No hay boom en esto. Sería un boom si todas las escritoras pudiéramos vivir de esto.

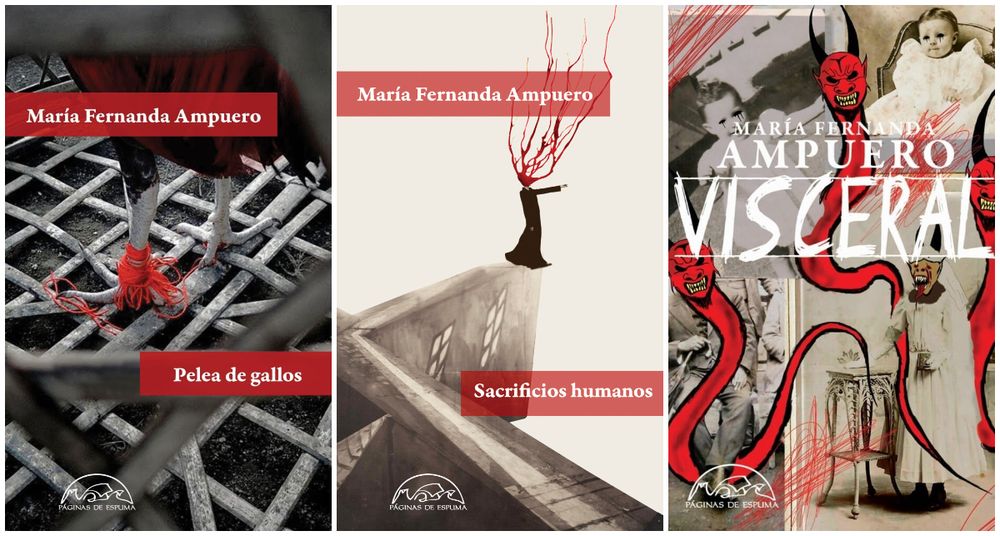

FotoJet - 2025-09-26T192011.935

¿Se sigue hablando de un boom de la literatura de mujeres? Da la sensación de que, luego de tantas veces rechazado en entrevistas a escritoras, la inquietud por el término ha cesado. ¿Es así? ¿O todavía resiste?

Sigue apareciendo. Pasan dos cosas que creo que no deberían pasar nunca más: en primer lugar que se diga que esto es un boom, y luego que nos pongan a todas juntas porque somos mujeres latinoamericanas que escriben. Lo que escribo yo, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que hace Lina Meruane. Ponme con Luciano Lamberti, con él tengo más vasos comunicantes. Yo he estado en mesas tituladas Ellas también escriben o Ellas también cuentan. Me desespera. Y es muy fácil: si estoy en México, inviten a Bernardo Schinca, que escribe terror. Si estoy en Argentina, inviten a Luciano. O sea: tiene lógica que estemos Mariana y yo juntas, Mónica y yo juntas, pero me han puesto junto a escritoras absolutamente disímiles. Los que suelen armar las mejores mesas son los festivales de terror, de género, los frikis.

El género suele ser un lugar de mucho menos prejuicios, menos barreras.

En una mesa de género antes podían estar juntos Anne Rice y Stephen King. Ahora hay millones de escritores y escritoras de fantástico, de sagas, con millones de lectores que se despelotan por ellos, y allí no hay diferencias. Ahora voy a estar con Luciano en un festival de ese tipo donde él me va a hacer preguntas y yo a él. Eso no pasa en una feria común. Por eso la idea del boom o la moda no va. Si el día de mañana se empieza a leer de forma masiva la literatura sobre deidades de Sri Lanka escrita por personas trans, será una moda. Nosotras no somos una moda. Somos el 51% de la población. Nosotras venimos de Enheduanna, de Sor Juana Inés de la Cruz, de Mary Shelley, que era una niña y se inventó la ciencia ficción.

¿Qué encontraste en el terror que te conquistó cuando eras una lectora en construcción?

Que los perdedores ganaban. Cuando era una adolescente era una perdedora total, era Carrie pero la del libro, que era gorda. Mi madre me infantilizaba, mi familia era muy religiosa, no tanto como la de Carrie, pero muy religiosa. Y era absolutamente ridiculizada por la gente más estúpida de mi colegio, que era un colegio privado al que no pertenecía. Yo era una niña de clase media, mi padre era trabajador y hacía muchos esfuerzos para pagarme ese colegio, y todo para que me convirtiera en Carrie. Eso me da pena. Con esa plata podríamos haber viajado, tener muchas cosas, y me podrían haber puesto en un colegio con gente como yo. Pero no, me pusieron en ese colegio de beldades, mujeres preciosas, hijas de los dueños del país, había guardaespaldas afuera de las aulas. Yo era un bicho raro: era pobre, gorda, de pelo rizo, leía, tenía gafas. Era la receta perfecta para el mal. Me hacían muchísimo daño, no tenía amigas. Tenía solo un amigo gay al que también le hacían la vida imposible. Y encontré en el terror a personajes como yo. Personajes que ganaban. También a la final girl, la que no se besuqueaba con el novio, la que no tenía novio y no follaba, la invisible, esa de quién se burlaban. Ellas eran fuertes, inteligentes. Pesadilla en la calle Elm es la serie de películas que más me ha influido, amado y aterrado, la que más he visto. Ahí estaba la final girl, un chico en silla de ruedas, un chico negro. Y ahora lo sé, lo trabajo y lo pienso, pero el terror tiene un gesto revolucionario. Lo que hizo George Romero al principio de su saga de zombies, que fue poner al héroe negro y decirles "me cago en todos ustedes, el héroe va a ser el negro, y lo van a matar al final porque en esta sociedad son unos hijos de puta". Y luego vino Jordan Peele y agarró eso para decir que pasaron un montón de años pero ahora es peor, porque los racistas se venden como progresistas.

¿De qué debería hablar el terror hoy?

Me parece que en Latinoamérica tenemos una deuda todavía, o una reparación que hacer. Se habló mucho en la literatura clásica latina sobre el gaucho, el indígena, el mulato, y se hablaba con un realismo social desde esa posición de señores afrancesados que llegaban pregonando la idea del buen salvaje. Los gringos tienen la hegemonía de las películas sobre la esclavitud, pero si la hubiéramos tenido nosotros habría montones de películas sobre lo que le hicimos a los indígenas. Ahí hay una posibilidad de terror muy bestia, muy interesante. Yo ahora mismo estoy escribiendo sobre África y la esclavitud. Me interesa mucho. Y me pregunto a veces si no estoy haciendo apropiación cultural, porque ahora todo es apropiación cultural y la hemos llevado al extremo. Pero fui a un viaje y me dolió que no se hablara tanto del lugar donde tenían a los esclavos mientras esperaban a que llegaran los barcos esclavistas, y cómo eran esos viajes. Me obsesioné con esos barcos, con cómo cambiaron las rutas de los tiburones para siempre porque por siguiéndoles tenían comida fácil. Conseguí mapas, cosas de astilleros, fui a lo que queda de las cárceles y las mazmorras de los esclavos. Seguro muchos escritores africanos están escribiendo sobre eso, pero lamentablemente no se traduce mucho de esa literatura salvo que los autores vivan fuera. No sé si me estoy metiendo en un berenjenal por escribir algo que no tiene que ver con mi cultura, pero me impactó muchísimo. Empecé a escribir el cuento casi inmediatamente. Veremos que pasa.