Cada vez que despega o aterriza un jet privado, de esos en que se transportan los más ricos que visitan Punta del Este, tiemblan las ventanas de la escuela 64 de Maldonado. Los viernes, a última hora, desde la puerta se alcanza a ver cómo la ruta Interbalnearia empieza a atascarse en dirección al océano. Sus pupitres revelan una población que crece y se diversifica, al compás de nuevas construcciones que edifican argentinos y uruguayos en las inmediaciones de Punta Ballena. La escuela 64 es testigo de cómo en un abrir y cerrar de ojos puede cambiar el contexto.

Hace cinco años, cuando la Administración Nacional de Educación Pública había hecho la última categorización de escuelas, la 64 había quedado situada entre el 20% de las escuelas de contextos más pobres (quintil 1). Le habían puesto el rótulo Aprender, como se llaman a los centros educativos públicos más vulnerables, donde se sirve la comida y las maestras ganan un extra como incentivo. Ahora, con la nueva clasificación que la Administración logró en “tiempo récord”, la misma escuela pasó a situarse en el quintil 4 (está entre el 40% más rico).

La escuela 36 de Cufré, en Colonia, es el ejemplo inverso: era una escuela urbana común (de quintil 4) y, en la nueva categorización, descendió al quintil 2. Eso la convierte en un centro educativo Aprender (acrónimo de Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas) y como tal figurará en la elección de cargos de los docentes para el año lectivo 2026.

Como la escuela 64 de Punta Ballena, 25 instituciones dejarán ser Aprender con la nueva clasificación. Como la escuela 36 de Cufré, 34 pasarán a tener el rótulo de Aprender.

El contexto de la escuela no es solo un ejercicio metodológico. De esa clasificación —que por primera vez los técnicos lograron validar este año con uso de datos administrativos y abarcando a la totalidad de la matrícula de Primaria— reposan las políticas públicas: a quiénes se les prioriza la comida cuando hay paro, dónde hay que destinar más recursos, quiénes tienen prioridad para las escuelas de verano…

En Uruguay —lo dicen los estudios del Instituto Nacional de Evaluación Educativa— el contexto de cada escuela pública es determinante en los resultados. En el último año, en las escuelas ahora clasificadas como el quintil más pobre, más del 14% de los alumnos repitió en segundo grado. En el quintil más rico el guarismo se reduce a menos del 5%.

Lo mismo pasa con la asistencia: los de contexto más alto concurren en promedio 15 días de clase más que aquellos más vulnerables (eso, contando los fines de semana y los feriados, se acerca a un mes lectivo completo).

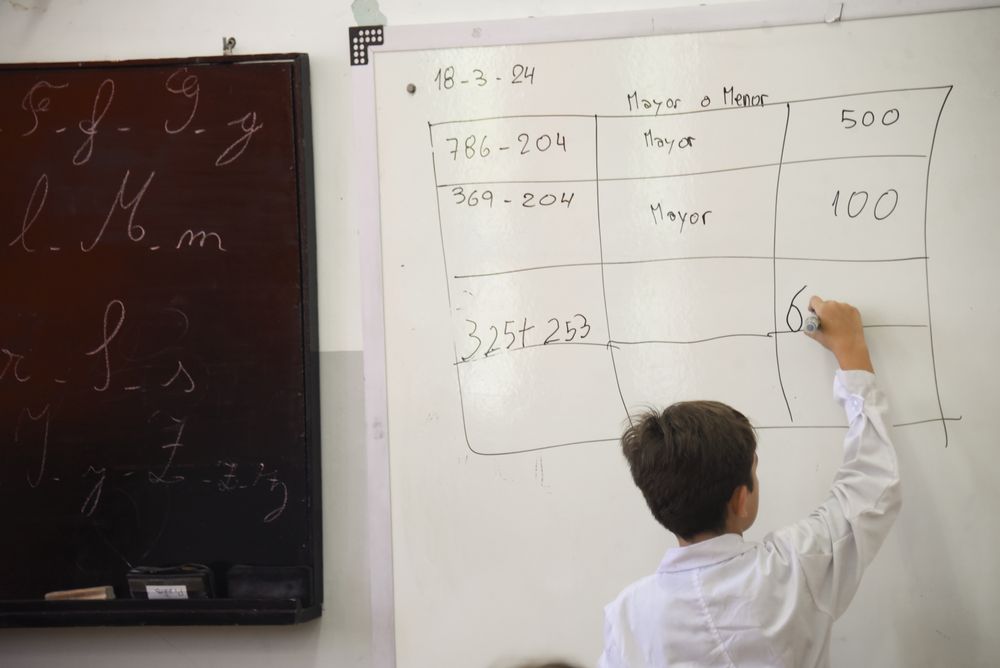

Y las pruebas estandarizadas evidencian que la inequidad de base se traduce en cómo los alumnos resuelven problemas matemáticos, leen o escriben: dime de dónde vienes y te diré cómo te irá en la escuela.

El contexto de una escuela no es solo lo que la rodea. Claro que importa el contorno, de hecho más de la mitad de los centros educativos urbanos más pobres están a menos de 500 metros de un asentamiento. Pero ese no es el factor de más peso, dice el informe técnico elaborado por la División de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP. Sino que la gran diferencia la conforman las características de las familias que integran la escuela: si tienen tarjeta del Mides, si reciben asignaciones familiares, el nivel educativo alcanzado por las madres o el porcentaje de niños que vive en hogares del INAU.

Es entonces que en el mapa se dibuja una segregación que, de tan marcada, parece que ya no es noticia.

Al sur de avenida Italia, en esa franja de barrios costeros que acompañan al Río de la Plata en el sureste de Montevideo, menos de una de cada diez madres no acabó la escuela. Sus hijos asisten a centros de los mejores contextos. En las escuelas al noroeste de la ciudad, en cambio, seis de cada diez madres no acabaron primaria. Puede hacer el ejercicio de “apagar” los colores de los puntos en el mapa de arriba y solo dejar visibles los extremos (el verde y rojo más intenso). Esa es la desigualdad territorial.

El oeste de Montevideo, Artigas y Salto: los contextos de escuelas más pobres

Cuando el Frente Amplio asumió por primera vez el gobierno, en 2005, comenzó la categorización de escuelas con una metodología que, con algunos cambios, se actualiza cada quinquenio.

Con la recategorización 2025, dos tercios de las escuelas urbanas se mantienen en el mismo quintil en que estaban en 2020. Y esa permanencia es más marcada en los contextos más extremos.

El oeste de Montevideo, las áreas urbanas de Artigas y Salto, siguen concentrando una mayor proporción de las escuelas de contextos más desfavorables. Por eso los investigadores enfatizaron en su informe: “Estas brechas territoriales, persistentes en el tiempo, refuerzan la importancia de contar con información sistemática para orientar recursos con criterios de equidad”.

Pese a la persistencia de las desigualdades territoriales con el correr de los años, hay pequeños cambios. La escuela 64 de Punta Ballena y la 36 de Cufré son ejemplos. Pero hay más: 209 escuelas pasaron a ubicarse en un quintil más alto que el que ostentaban en 2020; al tiempo que otras 212 cayeron en la categorización.

Esos vaivenes hacen que el mapa de Uruguay siga coloreándose en sintonía con otros indicadores que surgen del censo o registros administrativos. Aunque a veces la segregación está cruzando una sola calle.

Los guetos invisibles de Uruguay

A pocas cuadras de la Facultad de Ciencias acontece —“desde hace años”— un verdadero experimento humano. Al norte de la calle Iguá está situada la escuela 317. En la zona dicen por lo bajo —y de manera despectiva— que es la escuela de “los loquitos”. Basta cruzar los pocos metros de la calle doble vía, en sentido al sur, para darse de frente con la escuela 267; la de “los rescatables”.

Los niños son niños en una y otra escuela. Las maestras se forman en los mismos centros de formación. Pero en el barrio se ha creado una segregación que hace que los hijos de las familias de los asentamientos (como el Aquiles Lanza o Boix y Merino) concurran mayormente a la escuela de “los loquitos”. Mientras que aquellos descendientes del complejo Euskalerría asistan al centro de “los rescatables”.

En la clasificación de la ANEP queda plasmado la diferencia de contexto: una escuela está frente a otra, pero ambas pertenecen a quintiles distintos.

Primaria piensa que el problema es de Primaria. Hubo cambios de inspectores, de categorías de escuelas, de intercambios entre ambas instituciones. Pero el gueto invisible va más allá de las rejas que encierran a una y otra escuela. La segregación está en la sociedad que la rodea.

Incluso esa grieta se mantiene cuando la baja de la matrícula hace que en primer grado de la escuela 317 casi no haya inscriptos, y que en la escuela de enfrente queden bancos vacíos en algunos grados (y lista de espera en otros).

El fenómeno, a veces más matizado, se repite en otras partes: en Sayago, en La Teja… “incluso entre un turno y otro de una escuela que funciona en el mismo local”, explican desde la Inspección.

Antes —hasta hace poco— al turno de la mañana asistían “los estudiosos”. Y en la tarde iban los más “dormilones”. Eso fue rompiéndose y hay indicios de que empieza incluso a invertirse. Los problemas de sueños de los niños y el desinterés de algunas familias hacen que las asistencias y resultados empiecen a ser más problemáticos a primera hora del día.

Por eso —y más teniendo en cuenta los cambios culturales y demográficos a los que asiste Uruguay— las políticas educativas apuntan cada vez más a focalizarse en la particularidad de cada niño: más allá de la escuela o el barrio. Y en esa postura la coincidencia es absoluta entre el gobierno de antes y el de ahora.