Una planta le manda un mensaje a su dueño por Telegram. No es fantasía ni un diálogo de locos: es real. Y es también el cierre de la asignatura de Inteligencia Artificial en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo (UM). Detrás del chat hay sensores baratos, un modelo predictivo, y —sobre todo— estudiantes que aprendieron a pensar con escasez.

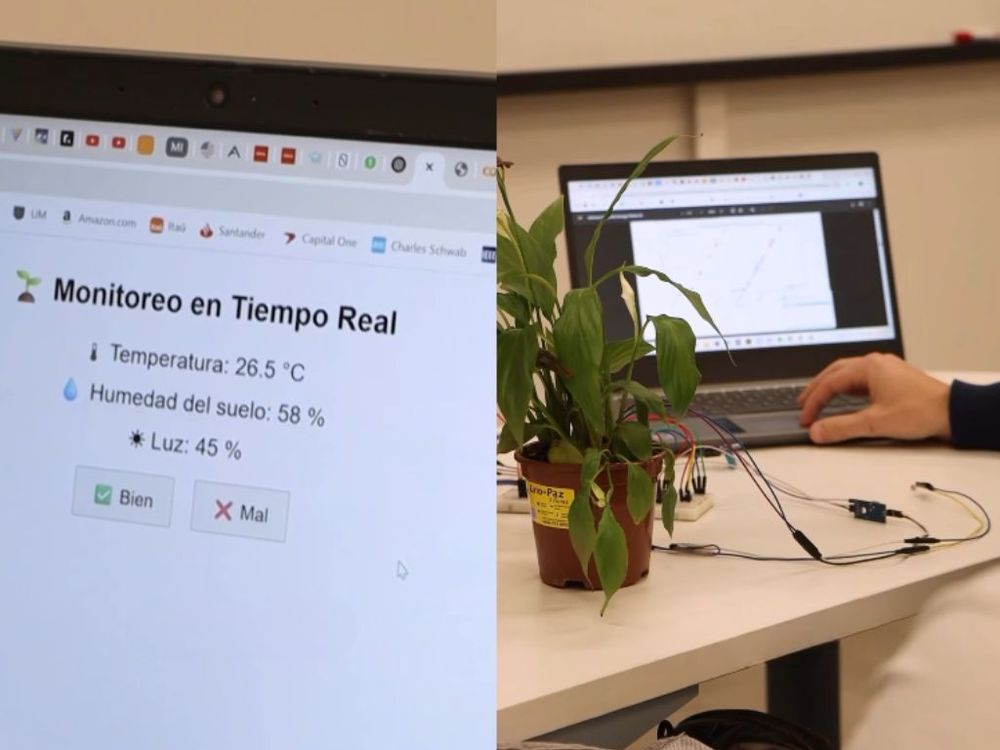

“Lo que hicimos fue que cada grupo eligiera una planta, la cuidara unas tres semanas y levantara datos: humedad de la tierra, temperatura y luz”, cuenta Sebastián García, docente a cargo del curso. Con una placa ESP32 de un dólar, un sensor de humedad, uno de temperatura y otro de luz, las macetas se transformaron en objetos “conectados” capaces de avisar por sí mismas cuándo regar o cuándo se están quemando al sol.

Al cierre del curso se presentaron seis o siete macetas inteligentes. Los equipos, de tres o cuatro estudiantes, reunieron a más de veinte alumnos de tercer año en adelante, incluidos quienes cursaban el último.

Cómo funciona la “planta que chatea”

“La planta te habla por Telegram. Te pide agua, te recuerda que hace dos semanas no la regás y solo responde sobre su vida”, resume García.

El proyecto tuvo tres entregas. En la primera, el objetivo era lo mínimo viable: con pantallitas o LEDs, la maceta debía indicar baja humedad, exceso de luz o temperaturas fuera de rango. Después vino el corazón del asunto: con los datos recolectados durante algunos días, cada equipo entrenó un modelo para predecir el riego y emitir alertas. En la tercera entrega, conectaron la planta a internet y la dotaron de una personalidad con inteligencia artificial para conversar por Telegram.

Algunas “hablaban” con tono amable; otras, si no las regabas, “te atendían de mala gana”. Hubo una futbolera, otra “muy porteña”, y una que no perdonaba: “Me quemaste con tanto sol, que no vuelva a pasar”, repetía en sus mensajes.

El proyecto apuntó a algo más profundo de parte de los estudiantes: la escasez. “Los llevamos a ejecutar en un chip con 4 MB de RAM y 240 MHz. Eso te obliga a entender la matemática de fondo y a elegir modelos no solo por precisión sino por si corren en tan poco hardware”, contó García.

También lo fue lidiar con el mundo real. Los grupos que eligieron cactus se toparon con un problema: no pedían agua nunca. Cambiaron a especies más sensibles y eso también significó un aprendizaje para los estudiantes.

IA como objetivo… y como herramienta

El curso fue de IA, pero también de cómo usar IA para estudiar. Con las herramientas disponibles, los equipos aprendieron en la marcha a integrar modelos en microcontroladores, afinar prompts y filtrar información técnica relevante. Las evaluaciones orales —defender la planta, explicar decisiones y recibir feedback— pusieron el foco en el proceso y el pensamiento crítico, más que en una “demo” vistosa.

“Se castigaba cuando no había pensamiento crítico para que apareciera en la siguiente entrega”, admite el docente.

La pregunta final del curso fue si este desarrollo podía llegar a tener un modelo productivo. Si bien a lo largo del semestre hubo diferentes posturas, al final concluyeron que sí. Se pueden tener macetas inteligentes, independientemente de la especie, contó García. Sobre la mesa quedaron ideas: una red social de plantas para compartir desempeño y enriquecer una base central por especie y un servicio por suscripción para mejorar el producto con el tiempo.

Por ahora, el objetivo fue académico. La UM —que grabó las defensas por la repercusión interna— tiene el registro. “Seguramente hay germen para un proyecto de grado”, desliza.

La experiencia de una estudiante

Magalí Dellapiazza fue una de las participantes y la planta en su caso se llamó Mérida: fue programada con una personalidad inspirada en una princesa medieval y datos sobre su especie. “Podés preguntarle cómo son sus frutos, sus hojas o sus flores, y ella te contesta. Nuestra planta tenía flores”, dijo.

Para las respuestas, usaron el modelo Gemini de Google. “Utilizamos Gemini para hacer que las respuestas fueran naturales, como si realmente habláramos con una persona”, dijo.

Dellapiazza destacó la integración de electrónica, programación, IoT y Machine Learning, como parte del desarrollo académico.

“Tuvimos que combinar todo lo que venimos estudiando para lograr que funcionara, fue un proyecto desafiante”.

La primera vez que el sistema respondió fue clave: “Fue un momento de mucha emoción. Todo lo que hicimos valió la pena”. “Aprendimos mucho. No es solo teoría, sino poner todo en conjunto para crear una aplicación del mundo real”, indicó.

“No es solo un sistema de sensores o datos: es una planta que te dice cómo está. Eso para mí es lo más increíble”, concluyó.